Imagino por un momento que Marco Polo, el aliento de Las ciudades Invisibles (1972) unido ya al viento crepuscular que recorre el impero de Kublai Kan, guarda un último relato escondido entre las tapas del libro de Italo Calvino. Mientras el emperador hojea, abatido, las páginas enmohecidas de su atlas, su dedo es el vehículo de una imaginación tullida que salta de la Nueva Atlántida a la Ciudad del Sol, de Icaria a Babilona, desesperado por encontrar un último reducto a su leyenda. El mercader, como compadeciéndose, le habla entonces de un lugar fuera del alcance de cualquier mapa, al que describe a modo de despedida:

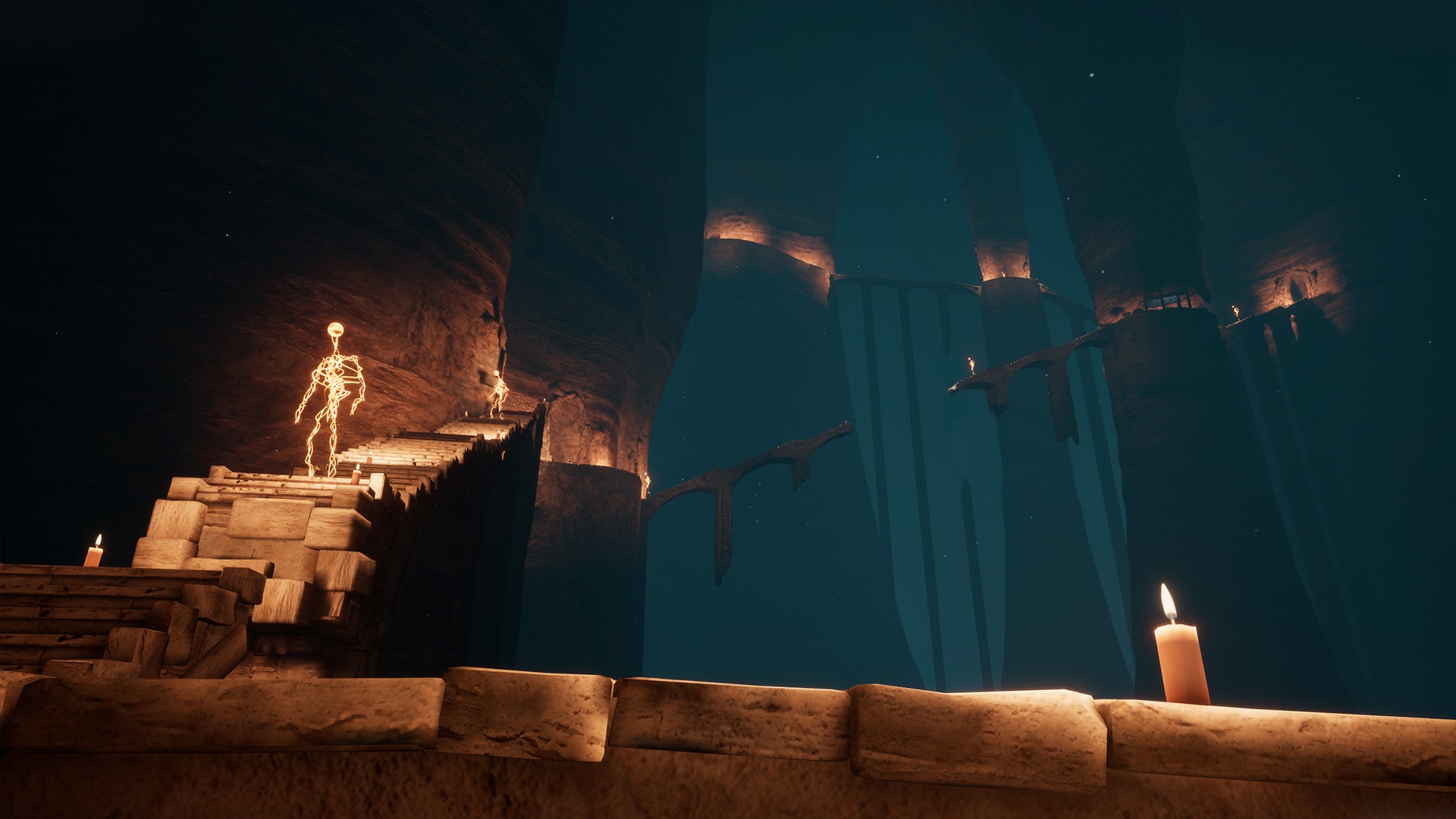

Al otro lado de la oscuridad, el cielo ardiente de Infernium recibe al viajero, y el precio de su abrazo es la memoria. Tras la bienvenida, mecidos por el rumor de una cascada infinita cuyas aguas hierven más allá del salto, y sin saber si van o vienen, largos caminos se extienden ante el peregrino en todas direcciones, como pensados por una araña. Saltan de piedra en piedra, cruzan puentes imposibles y atraviesan angustiosos laberintos de roca y, a cada momento, el paisaje muta, se retuerce, se reinventa. Por esto, Kublai, en Infernium no puede trazarse un rumbo, sus estrellas son demasiado celosas y sus secretos los de las más antiguas incógnitas, por lo que allí lo único que uno puede hacer es caminar, sumar esquinas y dejarse guiar por los orbes de luz que las pueblan.

Así, hay quien llega primero a un enorme castillo que cuelga de las nubes, al que se entra por las tejas. Algunos se topan con una escalera quebrada que se hunde en las entrañas calientes de la tierra, donde la curiosidad se premia con una visión que ni siquiera yo, que lo poco que no he visto me lo he imaginado, podría describirte con palabras; y sé de buena mano que unos pocos empiezan por una altísima torre cuya arrogancia ha sido castigada con las mil agujas de una lluvia eterna. Infernium, Gran Kan, es la viva imagen de tu imperio: su caos es el de la mezcla, su forma, la que uno quiera.

Lo que Marco Polo evocaría con este epílogo apócrifo sería la topografía de un encuentro, la confluencia de muchas ideas condensadas en una encrucijada, la misma esencia de Infernium (Carlos Coronado, 2018). Una naturaleza que hila no solo su espacio, sino la concepción de toda la obra, un cóctel de referencias que la mano de su autor agita sin llegar a revolver y cuyo sabor es el del buen tributo, con alguna nota de nostalgia.

Una vez más, Coronado profundiza en las herramientas mecánicas y narrativas que ya son típicas en su obra. Siguiendo la estela de Mind: Path to Thalamus (2015) y Annie Amber (2016), Infernium se plantea como una aventura de puzles en primera persona, aunque en esta ocasión se dejan algo de lado los tropos típicos del género —la implementación de diferentes mecánicas en un todo holístico al estilo The Witness (Thekla, Inc., 2016)— en favor de la construcción algo más cercana a los walking simulators. Se aleja, eso sí, de la linealidad típica de este tipo de juegos, ofreciendo un diseño de niveles no lineal en el que hasta el último rincón forma parte de una red cuyos secretos solo se abrirán al transitarla.

El propio Marco Polo comenta en uno de los interludios a su crónica que, pese a que él hablaba y hablaba, su relato nunca era la voz, sino el oído que le prestaban. De manera similar, y en su condición deudora, Infernium no tiene una identidad fija, sino que es el jugador el que se la da mientras camina. Ello hace difícil delinear la obra con trazos limpios y certeros, pues el bagaje que cada uno cargue a la espalda (lo vivido en otros juegos), modificará su mirada, y será esta la que, a su vez y en plena incertidumbre, rematará cada una de las imágenes que componen el viaje por los paisajes oníricos de la aventura.

Ya desde los primeros pasos, uno puede ver que este es un título que hereda muchos tropos de sagas como Myst (Cyan, Inc., 1993) o Dark Souls (From Software), prescindiendo de preámbulos y dejando que sea el jugador el que avance a tientas, con el error como maestro y los pequeños triunfos como recompensa. Cuando la oscuridad inicial de Infernium se disipa, dos visiones sobrevienen al recién llegado: la irresistible atracción de un mundo extraño (a lo Mark Fisher) de escalas imposibles y cuya solemnidad reta al espíritu de los hermanos Miller; y el calor de una vieja conocida, la obra de Hidetaka Miyazaki, aquí en forma de mojón de piedra. No sabemos ni quiénes somos ni cuál es nuestra misión, solo que desde ese punto parten numerosas sendas, de esas que solo se hacen, como dijo Machado, en el momento de recorrerlas.

Ante esta premisa, es lógico que el movimiento sea la piedra angular de la esfera jugable de Infernium. Nuestro avatar no puede correr, saltar o agacharse, pero posee una habilidad clave: el parpadeo (blink). Haciendo uso de ella, podemos salvar obstáculos de todo tipo, como fosos o pasos demasiado angostos, así como acceder a zonas a las que sería totalmente imposible llegar con el mero uso de la fuerza física. A partir de esta mecánica —similar a la de Corvo en Dishonored (Arkane Studios, 2012) en su valor para la exploración— , se concibe un espacio que experimenta con sus propios límites: al inicio engañosamente claros, pero paulatinamente desdibujados a medida que profundizamos en un territorio que esconde postales de lo más variopintas. En un abrir y cerrar de ojos, podemos saltar de un jardín escondido entre unas viejas ruinas a la antecámara de un glaciar sin nombre, pasando entre medias por un mar de lava burbujeante al que solo unos estoicos cerezos plantan cara.

Por supuesto, cualquier mecánica es tan buena como los límites que se le impongan. Como buen ejemplo de ello, el parpadeo de Infernium está acotado tanto espacial como temporalmente, y solo podremos desplazarnos a una distancia máxima fijada y tras un par de segundos de carga. La primera barrera tiene su mayor consecuencia en el terreno de la exploración, condicionando las maneras —siempre hay más de una— en que podemos llegar allí donde la curiosidad exija; la segunda resuena con los tramos más tensos de la travesía, esos en los que nos topamos con alguno de los muchos peligros que Infernium oculta.

Y es que se trata de una marcha llena de amenazas. Tras los primeros quiebros, el jugador aprende a desconfiar de cada esquina. Guiados por los orbes de luz que tachonan todo Infernium —que hacen las veces tanto de energía recolectable como de frontera para los escenarios—, progresamos de desafío en desafío, al tiempo que evitamos un ejército de enemigos despiadados e inmisericordes. La ausencia de mecánicas de combate hace que nuestra única posibilidad de supervivencia sea la huida, servirnos del entorno de la manera más óptima y poner distancia con los adversarios en unas frenéticas carreras al estilo Pacman (Namco, 1980), en las que prima más el cerebro que las piernas.

Todo se conjuga en una curva de dificultad algo escarpada —que hacia el final alcanza unas cotas considerables—, concebida desde la diégesis, de forma que no solo reta, sino que también narra. Infernium es un páramo hostil y exigente, pero justo y conciliador. Las herramientas para sobrevivir están siempre al alcance de la mano, solo hace falta saber mirar e interpretarlas. Cada nuevo escollo en el camino se revela como una oportunidad de supervivencia cuando conseguimos aprovecharnos de ellos y hacer que nuestros perseguidores caigan en esas mismas trampas. Solo cayéndonos adquirimos el conocimiento de los puntos ciegos de las arenas y sus recorridos óptimos. La muerte es nuestra mejor aliada, una diosa que aprieta, pero no ahoga, y que devuelve una satisfacción máxima cada vez que nos levantamos y logramos eludir por un instante el frío de sus garras.

Es esta relación entre jugador y espacio la que marcará el ritmo de la progresión, desde esa primera y torpe cita hasta los últimos compases de intimidad cómplice. Hasta la propia historia que este mundo esconde —quizá el elemento menos reseñable del título— se ve afectada por esta máxima. Su relato, desmigajado por todos lados en forma de entradas de diario, narra cómo un grupo de jóvenes encuentra la entrada a Infernium y lo que esto les depara. El trabajadísimo diseño no lineal de los niveles hace que los primeros pedazos que reunimos sean inconexos y confusos, piezas de un misterioso puzle que solo encajan cuando, en los estertores de la andanza, nos asomamos al abismo de nuestra propia alma.

Solo abriéndonos a secretos de Infernium podremos progresar por este laberinto en el que las mismas paredes hablan. Parpadeo a parpadeo vamos desenredando la madeja de sus enigmas, cada vez más hábiles, más sabios, atando nuestros propios cabos en dirección a una revelación final que terminará por atar toda la experiencia. Entre sus momentos de calma plácida y los instantes de tensión angustiante, Coronado trae un título que, pese a que puede llegar a agobiar en los momentos iniciales, dejará una huella imborrable en quien lo acabe.

Y lo que nos llevemos tras superarlo no surgirá de la voz de sus memorias, sino de la forma en que la oigamos, a la manera en que aquel Marco Polo calmaba al derrotado Kan, que veía como su gran gesta se pudría entre sus manos. De ello dependerá el recuerdo de nuestro paso por este lugar remoto, en el que quizá encontremos un último fondeadero infernal, al fondo de una espiral cuya corriente todo lo absorbe, o los recuerdos de infinitas travesías por ciudades invisibles de cartografías tan vaporosas como inolvidables. Por imaginar, que no quede.