Hace un par de días que he terminado Paratopic (Team Paratopic, 2018) y, aunque ya hay ciertas imágenes que he olvidado, aún conservo las sensaciones. No es un detalle accidental, teniendo en cuenta que el diseño general del título expresa la clara intención de hacerte rememorar, de hacerte evocar aquellos instantes vitales que, por conexión a obras pasadas o a experiencias anteriores, se transmiten a través del tapiz digital. Las conexiones fílmicas de Paratopic son cuanto menos evidentes, con un poco de hermanos Coen allí y un par de homenajes al estilo lynchiano allá. La trama —un bosquejo indeciso entre un relato de Los Límites de la Realidad y la última iteración de Slender Man— apenas permite vislumbrar respuestas y promete más de lo que termina ofreciendo.

Este efecto, en vez de tratarse de un error de diseño o de un problema de “falta de contenido,” es parte de una decisión estilística deliberada para dotar al conjunto de la obra de un toque único. Los cortes súbitos de escenario, por ejemplo, recuerdan al estilo de Gravity Bone (Blendo Games, 2008) pero se compenetran perfectamente con el pixelado disforme e impresionista que autoras como Kitty Horrorshow han elevado con tanto empeño en los últimos años.

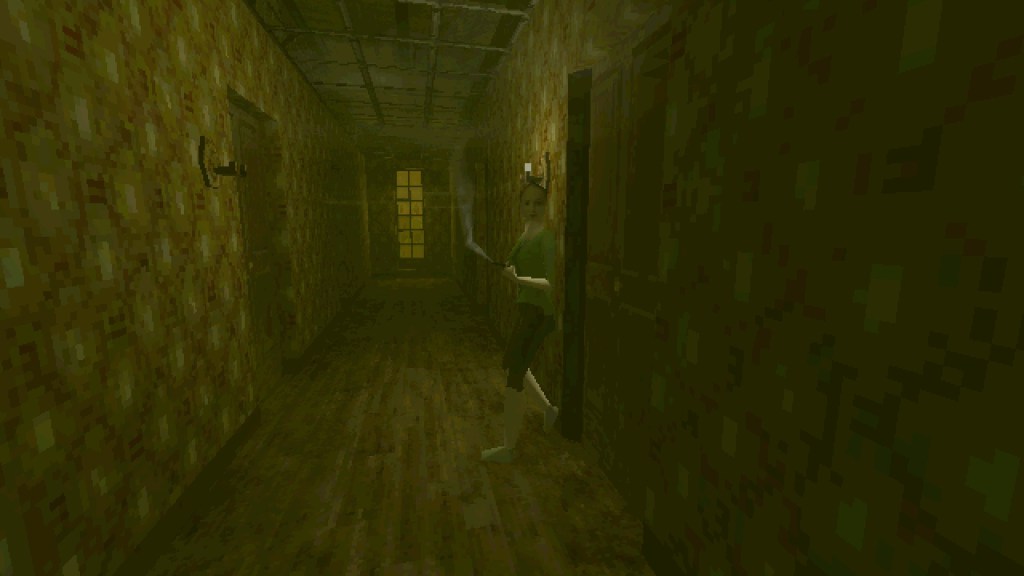

La temática de Paratopic recuerda a los mejores cortos de la antología de terror V/H/S, no solo en lo que a presentación se refiere, sino también por sus características. Al igual que aquél colectivo de directores, el equipo detrás de Paratopic nos retrae a una época en la que la alta definición y la nitidez de imagen eran poco menos que cuentos de hadas, y en la que la escasez de recursos obligaba a improvisar ciertos formatos de expresión. De un modo alegórico, el juego equipara aquella situación con el estado de los videojuegos en los años 90, cuando los espacios 3D apenas se empezaban a popularizar y la resolución de imagen no pasaba de los 800×600. De un modo retroactivo, el uso de técnicas de edición modernas (al menos, en el espacio del videojuego) a una paleta gráfica propia de la primera Playstation encaja con tanta gracilidad que podrían llevarnos a creer que han estado allí siempre, pero que hasta ahora no se habían expuesto con tanta claridad.

En lo que a acciones y a hechos se refiere, no hay mucho que contar. En su perspectiva más banal, Paratopic es una colección de escenarios de baja resolución dispuestos entre sí mediante un orden determinado, con una serie de acciones que podemos ejecutar en momentos clave de la trama y que apenas transcienden el contexto de la escena que nos toca representar. Empezamos como cualquier buen juego de mundo abierto: sin posibilidad de movernos y obligados a navegar un árbol de diálogo obtuso e incomprensible. Seguimos con algo más propio de los títulos en primera persona: tenemos un arma y podemos usarla cuanto queramos, aunque su puesta en escena recuerda más a la devoción protocolaria de Receiver (Wolfire Games, 2012) que al abandono desenfadado de Bulletstorm (Epic Games, 2011). Después tenemos una escena en un bloque de pisos, con un minuto entero esperando un ascensor, y es en ese momento, cuando cruzamos el umbral y aparecemos repentinamente en nuestro piso, que Paratopic se nos revela por fin: en realidad no pretende ofrecernos un desafío en un espacio de juego persistente, y ni siquiera nos anima a familiarizarnos con ninguna mecánica. En vez de eso, nos invita al paseo, a que nos dejemos llevar por los elementos de cada nivel y a que nos metamos en la piel de las experiencias que evoca.

Es así como, por ejemplo, sentí un ramalazo de nostalgia conduciendo el coche con un maletín de camino a la frontera (un breve recuerdo de aquellos largos viajes en busca de eventos que organizar). Paratopic también me llevó a momentos equívocos; sin duda, un fotógrafo profesional aprendería a apreciar mejor la incursión senderista que ocupa la mayor parte de la historia del juego. Pero incluso si la obra y mis hábitos chocaron en más de una ocasión, en todo momento sentí que estaba siendo invitado a participar en una visión que rebozaba influencias reconocibles con extrañezas indescifrables.

Mientras andaba con estas historias y me entretenía buscando trabajo, no pude evitar seguir las reseñas y noticias en torno al último God of War (SCE Santa Monica, 2018) y sentirme cada vez más distanciado de la conversación. En parte, esto se debe a que jamás he podido conectar con la franquicia, aunque me considero aficionado al género que surgió en los años siguientes, con juegos como los Castlevania de MercurySteam (2010, 2013 y 2014), Remember Me (Dontnod, 2012) y Marlow Briggs (505 Games, 2013).

Mi impresión general sobre este tipo de juegos hasta ahora era sencilla: experiencias hechas con mucho amor y devoción, y con una atención al detalle que permitían momentos de gran espectacularidad, pero que, en última instancia, eran poco más que hileras de desafío creciente donde lo verdaderamente interesante tendía a suceder al margen de las mecánicas principales. En Remember Me, por ejemplo, lo interesante era el sistema de recuerdos y las implicaciones éticas y filosóficas que se derivaban de él. En Marlow Briggs, se trataba del ambiente camp y de serie B que impregnaba todo. Y en Castlevania y los primeros God of War, en mi opinión, destacaba el cuidado prestado a los escenarios y a la estética del espacio, así como su intento por enmarcarse narrativamente en los contornos de la tragedia clásica. Tragedias que, si en los primeros títulos emulaban con más acierto la catadura de figuras mitológicas como Jasón y Tristán, en entregas posteriores acabaron pareciéndose cada vez más a antihéroes del cómic como Castigador y Morbius.

Si la comparación entre estas dos modalidades narrativas sugiere un origen similar, su desenlace también insinúa paralelismos. En los cómics, los antihéroes que cometen el grave error de volverse populares acaban condenados a mantener un status quo donde cualquier atisbo de desarrollo debe interrumpirse para facilitar la fantasía de poder que suelen acabar proveyendo. En el caso de Kratos, el problema de base es aún mayor. ¿A dónde llevar una franquicia que, desde sus mismos inicios, ofrecía un final cerrado? Al contrario que otras obras similares, la historia del calvobarba genocida se construyó de una manera que solo tendría sentido si aleccionaba sobre las consecuencias de afrontar la voluntad de los dioses. Fue esta premisa, y no otra, la que distinguía al personaje de otras versiones más heroicas del género, como Ryu Hayabusha en Ninja Gaiden (Team Ninja, 2004), y la que justificaba, dicho sea de paso, sus barrabasadas y salidas de tono que tanto atraen a la muchachada.

Por desgracia, como ya he dicho, God of War cometió el grave error de hacerse popular y, para la segunda entrega, había degenerado en una fantasía de poder al uso, con las referencias al pasado trágico del personaje relegadas a mero adorno narrativo e incapaces de aportar una reflexión sustantiva con respecto a las acciones del jugador. Ante una situación así, no es de extrañar que la franquicia terminase con una nota tan deprimente, con God of War 3 (SCE Santa Monica, 2010) convertido en un vertido informe de sadismo y nihilismo adolescente que concluía con la nota más vaga y pretenciosa posible, y con Ascension (2013) tratando desesperadamente de ofrecer una nueva perspectiva al personaje.

Años después, esa nueva imagen se ha ofrecido por fin, y ha sido tan predecible como prototípica de la industria triple A americana: al igual que otras franquicias destinadas a satisfacer las ganas de sangre, God of War (2018) ha madurado en la forma de una historia sobre paternidad. Un ejemplo más del proceso de “paternalización” del medio que impregna a tantos estudios en la actualidad y que, como las historias sobre antihéroes de años anteriores, se utiliza de excusa para justificar el egocentrismo en torno a Kratos, un personaje con el que, a estas alturas, sigo siendo incapaz de conectar.

Para compensar este hecho, el juego se presenta como una demostración en clave de software de auténtico cinéma vérité, con la promesa de un mundo persistente y sin cargas entre zonas. Es algo que habla menos de la intencionalidad artística de Sony y más de las capacidades de la PS4, es decir, que funciona mejor como una exhibición de poder destinada a hacer temblar al público y a recordarles quién sigue siendo la dueña del mercado de consolas (pista: no es Sony).

A veces se nos olvida el tipo de impacto que el plano secuencia provocó en el contexto del lenguaje cinemático tradicional. Tanto para los representantes de la Nueva Ola como para los jóvenes directores del presente, las tomas largas importan no tanto por su condición de portento técnico como por su componente humano. En una toma sin interrumpir, en el continuo indefinido de una escena donde los actores se encierran en los roles que les han sido asignados, la espontaneidad, los tics y los ademanes involuntarios ofrecen asidero emocional sobre el que construir una apariencia de humanidad, algo que nos recuerde, aunque sea de forma fugaz, que las personas frente y tras las cámaras poseen sentimientos y voluntades propias que trascienden el ensamblado que les rodea. En otras palabras, se trata de una manera de demostrar que, detrás de las luces y las estrellas y las imágenes cuidadosamente consolidadas por el marketing, anida toda una pléyade de individuos y personas. En los videojuegos se imita el portento mecánico, pero no se tiene en cuenta que, para ser humano, se necesita la presencia de lo humano (con excepciones concretas en cuanto al doblaje).

En vez de convertirse en demostraciones de emoción apenas contenida, las escenas interminables de God of War actúan más como ejercicios de precisión programática, demostraciones fehacientes y bravuconas de los recursos puestos a disposición del equipo o del jefe técnico. También son, como deberíamos recordar más a menudo, exaltaciones del sistema de trabajo imperante. Detrás de todas esas escenas pulcramente diseñadas se esconden años de miseria, de agobios personales y comunales, de prisas por alcanzar el deadline y de riesgo monetario y personal invertidos. Riesgos que, la mayoría de las veces, no pagan como es debido. Es por este motivo que, tanto a nivel visual como narrativo, las obras como God of War corren el riesgo constante de tornarse en demostraciones de poder siniestras y cargadas de sufrimiento mal expresado. Siniestras por lo frío que subyace tras todo el proceso creativo que las respalda, y cargadas de sufrimiento porque solo consiguen expresar algo mínimamente humano cuando lo canalizan en su producto bien ensambladito y merecedor de todos los dieces.

Si este artículo sobre Paratopic se ha desviado mucho para hablar del nuevo God of War, es porque he querido explicar de la forma más clara posible por qué un juego de escenas rotas, secuencias interrumpidas y mecánicas inconsistentes me ha parecido más interesante y significativo que la última obra del momento. Tal vez se trate de una simple cuestión de preferencias, pero para mí, la falta de resolución es un componente fundamental. Al margen de las modas estéticas que dominan y codifican al videojuego indie con voluntad prescriptiva, y de la tendencia nostálgica de los últimos años por reclamar el estilo de la PS1 en juegos como Back in 1995 (Degica Games 2016), existe toda una constelación de obras inacabadas, “bugeadas” y difíciles de entender, que esconden un amor hacia el medio humilde y honesto. Y aún a riesgo de caer en la generalización, siento que ese estilo es más auténtico, vital y urgente ahora, en esta época, que el hiperrealismo correcto y pulido de la industria triple A.

Sigo sin entender muchas cosas de Paratopic. No acabo de entender el papel que las cintas de vídeo cumplen como objetos de contrabando (supongo que son una referencia a Videodrome). Tampoco entiendo por qué teníamos que matar a aquel señor del restaurante. Ni sé qué figura era la que me acechaba en los bosques cuando salí a hacer fotos a los pájaros. Pero de algún modo, soy capaz de recordar todas esas escenas con una claridad que ningún modelo tridimensional compuesto por millones de polígonos ha sido capaz de ofrecer. Hasta el momento, he achacado esa situación a que siento un hastío general hacia los juegos que reciben mucha promoción, pero últimamente empiezo a pensar que se trata de un cansancio más generalizado hacia la frustrante determinación de tantos juegos triple A por prometer mucho sin romper nada.