[NOTA: Puede que este repaso de la saga a lo largo de tres capítulos contenga spoilers. Lee bajo tu responsabilidad]

En la primera parte de este serial sobre Bioshock, establecí las bases sobre las que analizaría los puntos que considero clave del diseño de la franquicia, y sugería que, entre otras cualidades, el paradigma del jugador-cazador era uno de los pilares fundamentales sobre los que entender la filosofía y las preferencias de la obra de Irrational. En esta parte, explicaré cómo ese paradigma afecta a la percepción de la obra, tanto a nivel interactivo como reflexivo, y hasta qué punto puede servir para explicar las reacciones del público hacia los tres juegos en los últimos diez años.

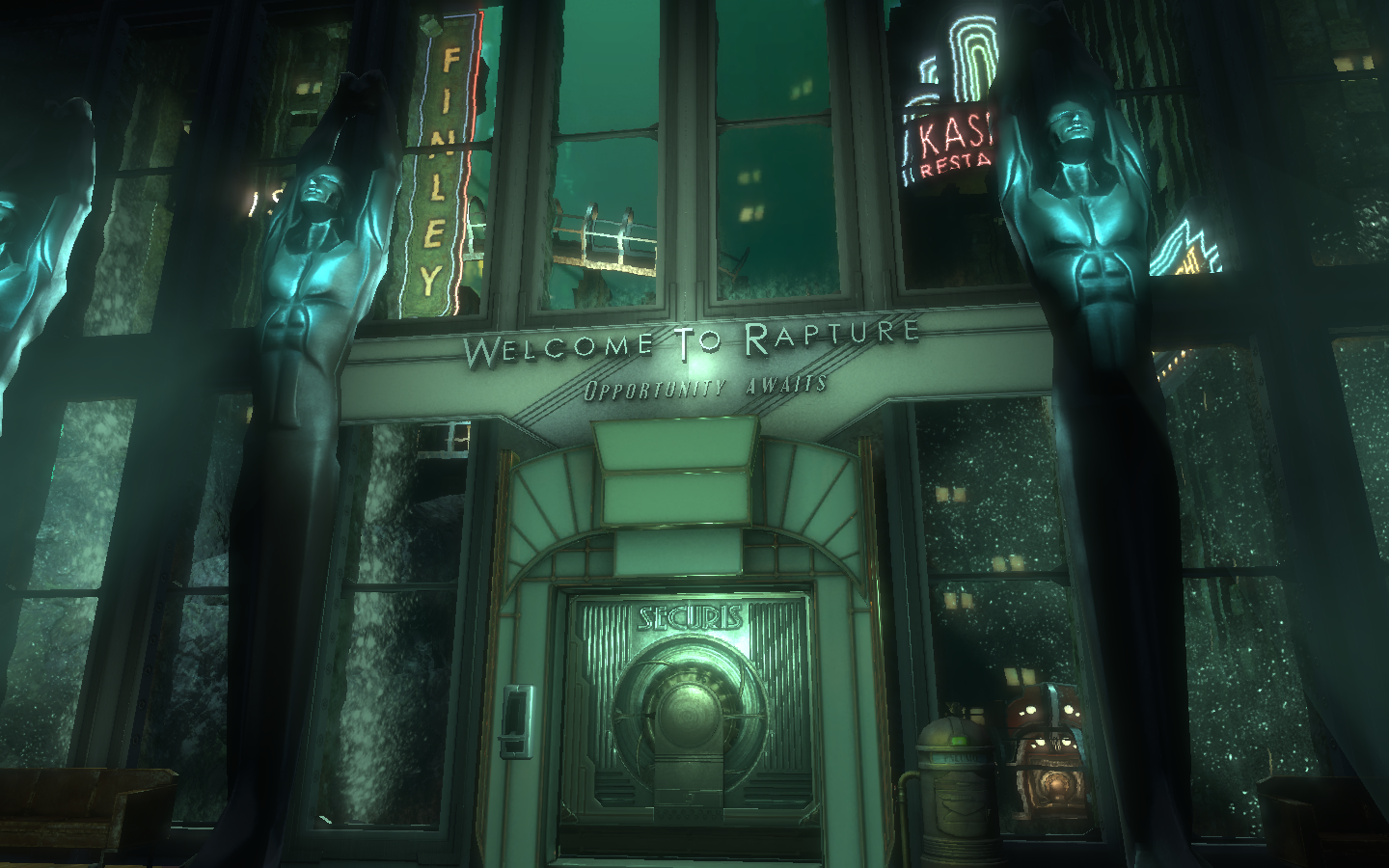

Aún recuerdo con claridad la primera vez que intenté jugar a Bioshock (2K Boston, 2007). Por aquél entonces, la guerra de Irak se encontraba en el momento de mayor apogeo y vergüenza, los Black Eyed Peas empezaban su lenta pero decisiva decadencia, Harry Potter aún iba por la mitad, y mi interés por los videojuegos estaba en su punto más bajo. Llevaba más de dos años sin tocar una consola (sin contar en eventos promocionales) y pasarían otros tres antes de que me apeteciera de verdad tocar un ordenador para algo que no estuviese relacionado con la carrera. Mi encuentro con Bioshock fue un poco desafortunado: fui incapaz de arrancarlo con mi espartano ordenador y, durante un tiempo considerable, mi única imagen clara del título fue la escena del descenso en el batiscafo durante el monólogo grandilocuente de Andrew Ryan. Por aquél entonces, Bioshock se presentó como un collage un tanto borroso de las cosas que caracterizaban a la América de los años 40 y 50, empaquetadas bajo un tono fantástico con préstamos de steampunk o dieselpunk.

Para el momento en que pude bajar del todo a Rapture, había llovido mucho y estaba preparado para que el juego me impresionase. Conocía su reputación de antemano y asumía un impacto parecido al que me había provocado en su momento el primer Half-Life (Valve, 1998). Sin embargo, el resultado fue bastante distinto. Si tuviera que describir la impresión que me produjo la franquicia de Irrational la calificaría de «desinflada». La promesa de misterios e intrigas que sugería aquel ominoso faro y estruendoso monólogo dieron paso a unas seis horas de mecánicas de supervivencia enmarcadas en un modo de juego intrigante, aunque difícilmente innovador.

La vulnerabilidad inicial de mi avatar se tornó, con bastante rapidez, en oportunidades sádicas para experimentar con los tónicos y las armas que iba encontrando por el camino. Al contrario que la experiencia ofrecida por los corredores de Valve, las plazas y apartamentos de Rapture se convirtieron en un espacio cada vez más amplio y atractivo, con herramientas con las que derrotar y atormentar a los enemigos de cada nivel.

Mientras que en un juego de tiros convencional cada momento se diseña como si fuera una pieza escenográfica que todos hemos de experimentar, los rincones de un título de caza generan potenciales encuentros con presas suculentas a las que podemos despojar de sus codiciados tesoros. En última instancia, esta parte del juego es la que contribuye, en mayor grado, a reforzar el mensaje supervivencialista de Ayn Rand. Más allá de frases bien puestas o de retórica cuidadosamente seleccionada, la idea principal que sugiere Bioshock es que cualquier búsqueda del bien personal acaba degenerando en una jungla donde los más cínicos obtienen el poder y los débiles sucumben ante el fuerte. En su camino por presentar las debilidades del objetivismo, el juego nunca cuestiona su fundamento principal, que es la asunción de jerarquías naturales en el ser humano. En vez de eso, se ceba al jugador a base de diarios y narrativa ambiental y, lejos de refutar estas ideas, las reafirma con inquina. Seis años después, por desgracia, el equipo cometería el mismo error con Bioshock Infinite (Irrational Games, 2013).

En líneas generales, la táctica mayoritaria en la obra de Irrational es ofrecer al jugador un elenco de armas, potenciadores y personalizaciones que podemos emplear para asentar nuestro dominio en las ruinas de Rapture. En ese sentido, la predecible inteligencia artificial de los enemigos obedece al deseo de darle manga ancha al jugador para que pruebe distintas combinaciones y decida, por sí mismo, cuál le es más cómoda. La capacidad de cada juego para mantener enganchado al jugador depende, en última instancia, de la amplitud del abanico de combinaciones que sea capaz de ofrecer. Más aún que sus predecesores, el balance de esta saga está mucho más enfocado a la ofensiva y al conflicto directo. Aunque el primer Bioshock sigue ofreciendo instancias en las que disparar no lo es todo, como los minijuegos de tuberías, la evolución de la franquicia va adoptando un tono cada vez más beligerante que culmina con Elizabeth, en Infinite, proveyendo munición y alterando las arenas de combate.

La obsesión del juego original por acaparar recursos, al igual que sucede en su secuela y en Infinite, se justifica por los encuentros más difíciles de cada juego: los Big Daddies, las Big Sisters y el Handyman. Sin embargo, a pesar de toda esta personalización, las reglas básicas de ataque y defensa de nuestro personaje siguen dependiendo de nuestra habilidad para apuntar, esconderse y mantenerse móvil. Esto implica que, incluso con una mala optimización, es posible derrotar a cualquier enemigo si se posee bastante destreza durante el tiempo suficiente. Actualizar los plásmidos o adquirir armas más potentes equivale, en este sentido, a reducir el tiempo de espera necesario para superar los encuentros sin rasguños.

Ningún momento de la saga refleja mejor esta fascinación por cazar o ser cazado que la premisa fundamental de Bioshock 2 (2K Marin, 2010). Mientras que en el resto de juegos nuestro héroe es un cordero desvalido que necesita la guía de Atlas o de los hermanos Lutece, el título de 2K Marin solventa cualquier tensión lúdica poniéndote en la piel del proverbial macho alfa de la situación. Si el subtexto freudiano del primer juego ya era evidente, el segundo lo saca a relucir con la misma sutileza que The End of Evangelion (Anno, Hideaki y Tsurumaki, Kazuya, 1997). Nuestra condición de Big Daddy reforzado nos permite no solo convertirnos en mandamases de la ciudad, sino en jueces de sus habitantes más débiles. Nuestra influencia final en la educación de Eleanor es menos un reflejo de nuestros deseos como jugadores y más una consecuencia lógica de lo que ciertos actos enseñan a jóvenes impresionables sobre el mundo que les rodea. Es cierto que la lección es un tanto básica, incluso para lo que los juegos con sistema moral nos tienden a acostumbrar (si eres magnánimo, Eleanor será magnánima; si eres vengativo, ella lo será también); pero cuanto menos, resulta un salto lógico en un título donde dedicamos la mayor parte del tiempo a reafirmar nuestra supremacía sobre las demás sisters y daddies del mundo, y a actuar como árbitros del destino de los demás.

Si un componente fundamental del encanto de la caza es el atractivo casi fetichista de sus armas, el otro son las presas en sí. Cuando esas presas pueden ser humanas, el atractivo se convierte en morbo mal disfrazado. No es ninguna coincidencia que los momentos más memorables de cada juego son los que tienen que ver con sus individuos más carismáticos. En el juego original, el protagonista indiscutible es Sander Cohen, el extravagante artista cuyas extravagancias encandilaron a Leigh Alexander y dejaron el recuerdo de un encuentro memorable.

Durante las primeras horas por Rapture, los encuentros se asemejan más a villanos de moralina que a representaciones o alegorías de humanos del mundo real. Sander Cohen, por puro volumen, se las apaña para traspasar esa barrera y convertirse en una amalgama inconexa de las aspiraciones, miedos y ansiedades del artista autorealizado. Por un lado, se trata de un narcisista obsesivo que siente la necesidad de compartir sus creaciones con el mundo entero; por otra, es un alma inquieta y nerviosa que se cuestiona constantemente si lo que tiene que decir posee algún valor real. En un mundo lleno de Matthew Barneys y de Marks Macgowans, no es difícil imaginarse a alguien como Cohen desfilando al ritmo de otros “artistas de choque” que tanto gustan a los portales clickbait.

La franquicia está llena de personajes y momentos que tratan por todos los medios de alcanzar las cotas de Cohen. En Bioshock 2 es Gilbert Alexander. En Infinite es Jeremiah Fink. Ninguno se las apaña para ser tan personal y comprometido con su propia imagen como el artista inseguro de sí mismo. Para cuando volvemos a ver a Cohen en Burial at Sea (Irrational Games, 2013), su presencia es poco más que un cameo vanidoso, un pequeño retorno para recordarnos lo memorable que fue su encuentro y su no menos memorable epílogo en Olympus Heights. Gilbert y Fink prefieren dejar que sus mapas hablen por ellos, pero esto, en vez de dotarles de vida, les convierte en algo más parecido a la Shodan de System Shock 2 (Irrational Games, 1999): son solo voces distantes que aportan tono, que informan de situaciones y que, a veces, incomodan deliberadamente. Pero al final, son poco más que villanos de fin de nivel a los que debemos superar para llegar al siguiente trozo de contenido.

Visto con cierta perspectiva, la figura de Sander Cohen se siente como una excepción para un modelo de juego que, a todas luces, aspiraba a encuentros y experiencias muy distintas. En las entrevistas de Geoff Keighley a Ken Levine y Shawn Robertson que se incluyen en la edición remasterizada del primer título, Levine afirma que su principal preocupación a la hora de concebir Rapture era que se sintiera como «un lugar real». Obviando la vaguedad del término «real», lo que Levine parece estar indicando aquí es que su principal preocupación era que Rapture actuase como eco de aspectos que pudiésemos encontrar en la vida cotidiana. Teniendo en cuenta que ninguno de nosotros ha vivido (ni vivirá) en ciudades submarinas gigantescas, es más productivo imaginar que Levine quería que usásemos Rapture como catalizador para los pensamientos y tribulaciones del jugador medio. Levine estaba, dicho de otro modo, tratando de crear un juego tópico, es decir, un título que contribuyese de forma activa al discurso. De haber escogido otra carrera, Levine sería un influencer de Twitter muy peculiar.

Tal vez ese es el motivo principal por el que críticos como Chris Franklin consideran apropiado comparar a Infinite (pero es igual de aplicable a los anteriores) con parques de atracciones. Hay un poco de eso en toda la obra de Irrational, la verdad, y parece ser una tendencia que afecta al simulador inmersivo en su conjunto. La tensión entre presentar un mundo creíble y otro metafórico está presente en toda la partida y dejan un regusto agridulce. A veces tenemos lugares que son pura alegoría, como Fort Frolic, o Dyonisus Park en Bioshock 2. En Infinite, casi todo es alegórico, pero luego tenemos el largo paseo por Emporia y la Factoría que parecen insistir en darte la mayor cantidad de detalles posibles sobre el mundo que hay más allá.

Bioshock 1 y 2 tienen momentos en los que parece que se te estén ofreciendo informes pormenorizados de los hechos y acciones de cada personaje ¿Es tan importante, por ejemplo, que tengamos que saber la manera en que Fontaine lleva a cabo su tráfico de biblias? ¿O la trágica y francamente prescindible historia de Diane McClintock? ¿O escuchar todas esas voces adicionales que se usan con enemigos genéricos? Todo ello sin hablar del intrincado detalle empleado por el futuro equipo de Fullbright en Minerva’s Den (2K Marin, 2010), que a todos los efectos constituye el cianotipo para las historias de Gone Home (Fullbright, 2013) y Tacoma (2017). En algún momento, se vuelve evidente que la obra no termina de decidirse entre presentarte un mensaje alto y claro, interpuesto por algún que otro detalle gracioso del mundo que ha escogido desarrollar, o crear un universo secundario que dé lugar a momentos sobre los que reflexionar.

Bioshock es el triunfo (y, con ello, el anuncio de su inminente caída) del juego como exhibición, del juego como galería de arte que premia el cuadro a la instalación, la foto a la performance y, en última instancia, la imagen a la acción. Es un título donde se presentan situaciones interesantes y el jugador tiene la opción de pensar en ellas, de rumiar sobre ellas, de darle vueltas al significado eventual de este símbolo o este hecho, de si a lo mejor tiene algo que decir sobre las cosas que importan en la vida. Luego crujes nudillos y sigues matando a Splicers a base de buenos escopetazos en la jeta.

Hay un equilibrio difícil de conseguir (quizá muy obvio si se ve con los ojos de 2019) entre el estímulo visual del escenario y el táctil. La cuestión radica menos en conciliar narrativa con mecánicas y más en armonizar arquitectura con movimiento. En este sentido, no se puede negar que Bioshock supo encontrar un equilibrio entre la acción tradicional y la reflexión intelectualoide que muchos desarrolladores venían buscando desde hacía años. Otra cuestión que es pertinente resolver es cuál fue el uso que se le dio a ese equilibrio, y qué historia se quiso contar. De este tema deberemos hablar más en profundidad en el próximo artículo.

Puedes seguir leyendo el tercer capítulo aquí.