Nunca me ha convencido la popular afirmación, compartida tanto por entusiastas como por detractores, de que la ficción nos hace huir de la realidad. Sí creo en su capacidad para desprendernos temporalmente de ella, brindándonos la oportunidad de conocer mundos y narraciones que nos ayuden a entender el mundo que nos rodea de nuevas y enriquecidas formas. En otras palabras, creo que las ficciones no debieran presentarse ni valorarse como escapes, sino como viajes por tierras tan inhóspitas como extraordinarias, que nos enseñen a redescubrir nuestro hogar.

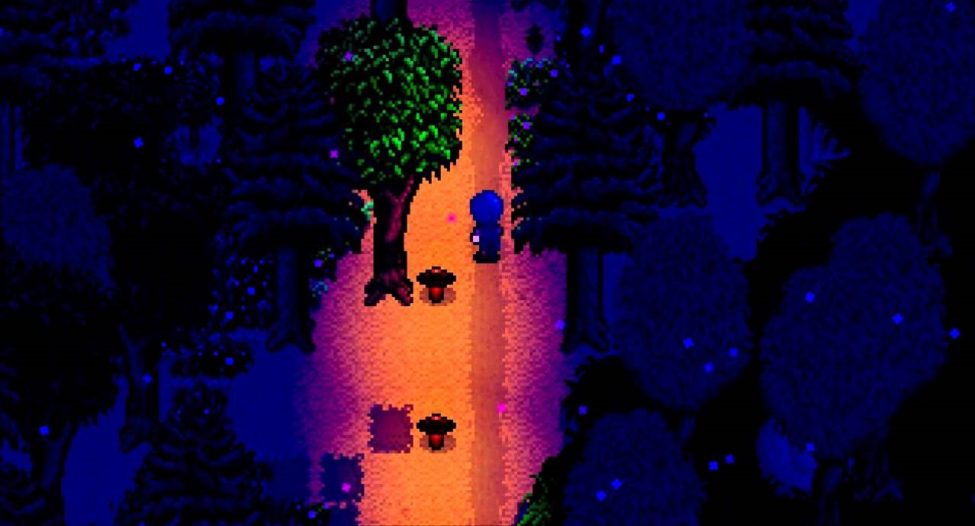

Una de mis experiencias más recientes en esta línea ha sido la que he tenido como jugadora con Stardew Valley (Eric Barone, 2016), el exitoso proyecto de vida del joven Eric Barone, que se inspiró en las propiedades características de la serie de Harvest Moon (Victor Interactive Software, 1997) aunándolas a algunas de títulos como Terraria (Re-Logic, 2011) o Rune Factory (Neverland, 2006).

La obra comenzó a difundirse como una recreación más sólida, dinámica e incluso realista que el común de los títulos de simuladores de granja. Este género, a grandes rasgos, recoge algunos elementos específicos del trabajo rural y los convierte en amenos y reposados desafíos estratégicos en los que podremos ir progresando gracias a nuestra constancia. Acaso una de las impresiones más recurrentes de estos títulos es lo relajantes que resultan, pues la mayoría de las tareas pueden realizarse sin necesidad de grandes habilidades motrices o presiones competitivas. Asimismo, estar emplazados en pequeños pueblos, nos permite familiarizarnos íntimamente con sus habitantes, con lo que se desarrolla también una acotada dimensión social y empática que trasciende la mera funcionalidad que encontraríamos, por ejemplo, en muchos RPG. En suma, estos juegos parecieran tener como directriz principal una idealización anacrónica de la vida rural y del trabajo de granja.

Stardew Valley da un paso más para complicar tan idílico planteamiento. No inserta discusiones de temas contingentes como especismos, alteraciones medioambientales o conflictos sindicales, así como tampoco cambia el modelo de un avatar que no necesita alimentarse, que conoce el manejo adecuado de cada herramienta indispensable nada más empezar y que hereda la granja como un enorme y fructífero patrimonio familiar, por ejemplo.

Sin embargo, sí plantea una tensión entre capitalismo y tradiciones locales, expresada a través de la decadencia del centro comunitario ante la Joja Corporation (una cadena transnacional) y la responsabilidad que adquirimos como jugadores al decidir si optamos por cumplir pequeñas tareas para la restauración del centro, propiciada por unas curiosas criaturas folclóricas, o si en cambio preferimos dejar que el dinero lo resuelva todo. El juego también presenta personajes con conflictos tan serios como el alcoholismo, los traumas de guerra o la depresión. Como bien apunta Pinjed en su análisis para Anait Games, Stardew Valley «se atreve hasta con pequeños relatos contados de soslayo, de romances furtivos, de relaciones familiares quebradizas, de miedo al fracaso, de problemas de autoestima y de las pequeñas victorias y derrotas cotidianas de la vida adulta».

Sin duda, estos últimos aspectos han sido dos de los más valorados en Stardew Valley. Sin embargo, no creo que estos sean los únicos que nos remitan a comprender mejor nuestro propio contexto. En realidad, en mi experiencia personal, debo confesar que lo que más me ha llamado la atención del juego ha sido algo tan sencillo y trivial como el hecho de haberme ayudado a redescubrir el peso de mi distancia ante ciertos aspectos de la naturaleza y la gran necesidad que tengo de empezar a acercarme poco a poco a ellos.

Resulta ser que la experiencia de un simulador de granja puede parecer un pequeño oasis para quienes nacimos, crecimos y habitamos en hostiles contextos citadinos, en donde todo es demasiado grande, demasiado horrible, demasiado industrializado. En un juego como Stardew Valley, en cambio, podemos conocer y reconocer distintos tipos de árboles y peces, pasar a visitar a nuestra amiga Abigail nada más cruzar la puerta de la trastienda del local donde compramos semillas, o pasarnos horas deambulando por una playa jamás aglutinada, incluso en verano.

Tengo muy claro que estoy hablando desde el cliché, la obviedad y la generalización. Sin embargo, mi proceso de redescubrimiento de parte de la realidad a partir de Stardew Valley surgió de una curiosa intersección, en la que cosas como estas tuvieron crucial importancia. Así, mi punto álgido de enganche al juego coincidió a la vez con mis vacaciones de 2016, que me llevaron a Osorno para celebrar Navidad en compañía de la familia de mi pareja, y con mi relectura anual de El vino del estío (Ray Bradbury, 1957), esa maravillosa, poética y sentimental novela de Ray Bradbury sobre un verano estadounidense de 1928. Este entrecruzamiento de experiencias terminó dándole a mi valoración de Stardew Valley un cariz muy particular, íntimo e intransferible.

Escribo y reviso estas líneas durante el verano chileno, que abarca desde diciembre a marzo: el calor y el reverdecimiento que marcan tanto el fin de un año como el inicio del siguiente. Y, como en todos los veranos desde hace unos pocos años, me he encontrado una vez más acogiendo una misma serie de actividades que, poco a poco, se están volviendo rutinas (o ceremonias, como lo anotara Douglas). Entre ellas, los viajes a Osorno y la compañía de mi desgastado ejemplar de la obra de Bradbury, que es más de diez años mayor que yo. Porque claro, el verano es la estación del descanso, de los viajes y de la relectura pausada… pero también de las largas maratones de videojuegos. ¿Y qué mejor juego al que dedicarle unas horas que aquel adorabilísimo simulador que tanto me había cautivado? No habría podido imaginarme entonces de qué forma Stardew Valley me ayudaría a poner en orden mi propia relación con la naturaleza y la vida provinciana.

Osorno es una pequeña ciudad chilena ubicada en la sureña Región de los Lagos. Siendo oriunda de una ciudad costera central que se ubica apenas a dos horas de Santiago, aun cuando me considero lejana a los modos de la capital, sigo perteneciendo en espíritu a una metrópoli. Por ello, recorrer y contemplar Osorno desde el barrio y alrededores de la familia de mi pareja me ha resultado una instancia muy cálida, que de alguna forma u otra me pareció ver representada en Stardew Valley.

Una de las primeras cosas en las que reparé cuando conocí Osorno fue en las bandurrias. Considerando que ahora vivo en una zona poblada de horribles y antihigiénicas palomas, descubrir unos pájaros tan elegantes y enormes caminando tranquilamente por las calles me emocionó mucho, más aún al comprobar que a los osorninos no les importaban en absoluto, de lo acostumbrados que estaban a ellos. Mayor fue mi emoción cuando los vi emprender el vuelo y los oí rajar el aire con su canto metálico, que alguna vez Pablo Neruda describió acertadamente como «trompetas de aluminio».

Para quien se despertó gran parte de su vida entre gritos y bocinazos, oír los cantos de las bandurrias me recordó a aquellas pausas de Stardew Valley, cuando la música de fondo cesa y estás a solas con los piados de esos pajarillos que vuelan tan pronto te acercas a ellos, con el zumbido estival y con ese ocasional chapoteo que te indica que hay un banco de peces cerca. Para quien hace años que no visita el mar de la ciudad donde nació, en tanto, la sola contemplación de las graciosas gaviotas de la playa y la escucha del rumor de las olas es ya un pequeño consuelo, como una concha pixelada que pudieras llevarte contigo para recordarte que nunca estás tan lejos del imaginario costero como crees.

Una experiencia similar de redescubrimiento la tuve con los árboles, la noche y, en suma, lo que pasa con ambos cuando se entretejen.

Es increíble lo mucho que la vida urbana nos ha arrebatado, justificadamente o no, desde el contacto más elemental e íntimo con la naturaleza hasta los nombres con los que nuestros más remotos antepasados fueron bautizando sus maravillas para así reconocerlas. La conocida anécdota apócrifa de que los esquimales tienen numerosas palabras para describir distintos tipos o propiedades de la nieve nos recuerda, por contraste, que muchos de nosotros decimos invariablemente «árbol» cuando debiéramos estar en condiciones de ser más precisos e invocar los bellos nombres de los alisos, los pinos, los aromos, los alerces, las araucarias.

En Stardew Valley contamos al menos con tres tipos principales de árboles comunes, además de los seis tipos de árboles frutales. Todos están claramente diferenciados en aspecto, desde la forma de sus hojas hasta el grosor de sus troncos. Nada nuevo ni muy complejo, sin duda, pero es agradable contar con estos matices distintivos, que te recuerdan que no es necesario trasladar las nociones de productividad de nuestro contexto a un videojuego: quizá te baste plantar un árbol que te parezca bonito y ya está, más allá del sabor de su fruto o del valor que pueda tener este al venderlo.

Que puedas además planificar el espacio de tu granja plantando, talando o reforestando, también contribuye a una idea personalización de tu hogar. De hecho, por alguna razón que trasciende el mero descuido, mi propia granja es casi un bosque, un espacio poblado de árboles muy juntos y por el que a veces resulta difícil caminar. Es una característica muy poco práctica, pero que me resulta agradable y desafiante a la vez. Debido a la rapidez con la que crecen los brotes, me he encontrado con que muchos senderos que he procurado despejar para facilitar mis recorridos vuelven a poblarse al poco tiempo.

De noche, cuando la música de fondo se ha apagado y solo se escuchan el ulular de los búhos o el canto de los grillos, tiene algo de ominoso caminar a oscuras con tu avatar sin saber si estás realmente avanzando hacia tu cálida casa. Sabes que está ahí, a pocos pasos, pero las sombras de los árboles son tan espesas que pareciera que no llegaras nunca. Y está también la presión adicional del límite de tiempo, esa que te fuerza a acurrucarte en tu cama antes de las 2:00 am, o de lo contrario te quedas dormido estés donde estés.

La sensación me ha devuelto a la angustia de algunos cuentos de hadas, con esos árboles conscientes y malvados que no dudan en cambiar de posición para desconcertar y extraviar al viajero, o a la propia confusión reverente que sentí la única vez que me he encontrado a oscuras en la intemperie del campo, también durante un verano, en medio de una plantación de naranjos. Entonces recuerdo haber salido a la noche junto a una amiga y sendas bolsas para recolectar las naranjas, que había que arrancar con fuerza de las ramas. Ese acto de resistencia del árbol, aunado a la debilidad de mis brazos y a mi tonto temor de que algún bichillo se me subiera encima, me hizo ver cuán lejana estaba de ese mundo del que intentaba sin embargo arrebatar algo más que un puñado de frutas.

Estas sensaciones, supongo, me trajeron de vuelta a la memoria la idea de que la naturaleza sigue siendo una entidad desconocida y amenazante para el ser humano, por mucho que hayamos alzado emplazamientos seguros y luminosos a su alrededor.

Pero Stardew Valley no sólo dialogó conmigo desde mis experiencias concretas en el entorno natural, sino también desde mi lectura personal de la Illinois de Bradbury, que él recrea como Green Town. Aun cuando el juego presente las cuatro estaciones, el entrecruzamiento al que me he referido me hizo jugar primavera y verano mientras leía El vino del estío y recorría Osorno. De esta forma, el simulador de granja me ayudó a fortalecer un imaginario estival que igualmente venía creciendo desde la ficción.

Curiosamente, creo que es la novela de Bradbury la que actúa como eje de todas estas impresiones, pues combina el peligro y maravilla de la naturaleza con las vicisitudes de la vida provinciana y los dramas íntimos de su gente. Desde la siniestra cañada que va creciendo poco a poco y que amenaza con engullirse al pueblo hasta aquella anciana que termina convenciéndose de que nunca fue niña gracias a la crueldad infantil, varios de los episodios de El vino del estío parecen muy factibles de suceder en el mundo de Stardew Valley, y viceversa. En ese sentido, es casi una lástima que el juego se limite nada más a esbozar aquellos aspectos más cercanos a la fantasía, como los juminos, o a insistir en miserias adultas convencionales. Me habría resultado fabuloso que la naturaleza y lo folclórico hubieran sido un personaje más, o que existiera una side quest para descubrir que efectivamente Abigail poseía poderes mágicos por ser hija del mago del pueblo, como cuentan los rumores.

Pero, al mismo tiempo, está bien: esos vacíos que nacen de mis preferencias personales pueden ser llenados en mi experiencia de juego, en las historias que me cuento mientras mi avatar deambula por Pelican Town. Puedo inventarme incluso que Leo Auffmann vive por ahí, en alguna parte, y que está construyendo su famosa Máquina de la Felicidad para ayudar a Pam, a Penny, a Shane, a Clint, a Harvey, a George… ¡Por Dios! A todos los habitantes del pueblo, y quizá también a nosotros mismos, porque ninguno es plenamente feliz. Porque la felicidad no es algo que pueda restablecerse o crearse con una máquina, ni siquiera en un videojuego. Y porque, sin embargo, la sola idea de un artilugio semejante nos ayuda a entender la complejidad de las emociones, los traumas y las alegrías, ya sea en relación con personajes ficticios como con las personas reales.

En fin: en este texto me he referido a ejemplos que dan cuenta de cómo mi experiencia lúdica particular se ha entrecruzado con la vivencial y la lectora, vivificándose todas en su conjunción. No son, por cierto, ejemplos que tengan que ver necesariamente con los aspectos más crudos del juego, que son a la vez los más celebrados por el público general, pero eso no hace sino reforzar más el valor de la obra de Barone: Stardew Valley es un título tan libre y pleno en posibilidades que permite que podamos entrar de diversas formas y que extraigamos lo que sea que necesitemos en cada momento. Porque Stardew Valley, como cualquier obra lúdica o ficcional, puede ser una vía más para emprender un viaje de ida y vuelta a nuestra realidad, uno que nos ayude a redescubrir esa otra naturaleza que brota entre lo que palpamos e imaginamos.

Ilustración exclusiva de la portada: Paula R. Z.