El terror es un género presente en multitud de medios y probablemente sea en los videojuegos donde alcanza su cumbre de efectividad. La historia no puede ocurrir sin ti, ya no vale contemplar a otros personajes o esconderse bajo la almohada para evitar el susto. En los videojuegos no hay concesiones: eres tú el que debe avanzar y hacer frente al miedo. Sin embargo, la propia interactividad no es motivo suficiente para asegurar una experiencia terrorífica. El género está repleto de diferentes sistemas de jugabilidad y mecánicas que tienen como objetivo común atemorizar al receptor, con sus correspondientes éxitos y fracasos.

Desde el RPG que proponía Sweet Home (Capcom, 1989) a las aventuras gráficas de Alone in the Dark (Infogrames, 1992) o Clock Tower (Human Entertainment, 1996), la temática ha contado siempre con mucha variedad. Sin embargo, fue Shinji MikamI quien diseñó el estándar del género que perduraría durante dos generaciones, convirtiéndolo oficialmente en survival horror gracias a la llegada de Resident Evil (Capcom, 1998). El juego, y sus correspondientes sucesores e imitadores, hace que nos sintamos vulnerables mediante su control tosco, los recursos escasos para atacar y defender, la superioridad de los enemigos y los puzles enrevesados. Las limitaciones de la época se aprovecharon para construir una atmósfera terrorífica, como los tiempos de carga ocultos en la apertura de puertas y la cámara fija, que permitía los escenarios pre-render y limitaba nuestro campo de visión.

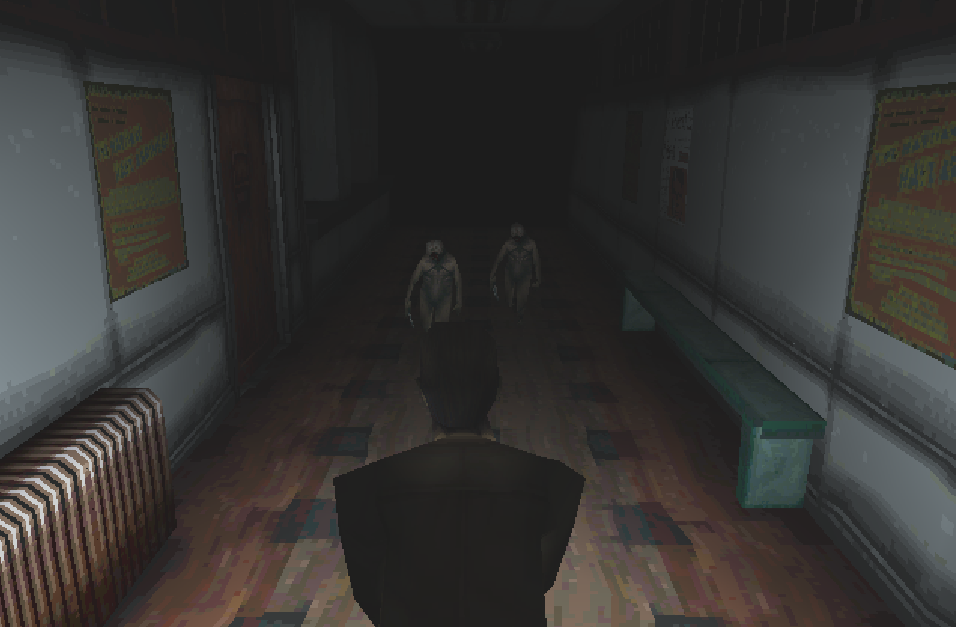

Sin embargo, la supervivencia era un elemento más importante que el miedo. Las mecánicas buscaban hacernos sentir indefensos y se enfocaban en el combate. Los sustos ocasionales y los escenarios oscuros cumplían la función de recordarnos que se trataba de un juego de terror, en vez de generarlo. No había rastro de una narrativa cuidada, en su lugar, excusas propias del cine de serie B para pegar tiros a monstruos, desde zombis a dinosaurios. Los survival horror corrían el serio peligro de convertirse en aventuras de acción, enfocadas en disparar y disparar, ambientadas en mansiones vacías con jumpscares en cada esquina. Por desgracia, esa es la triste historia del género en los videojuegos. A modo de oasis olvidado, cuando Konami no se dedicaba a los pachinkos, lanzó a finales de los 90 Silent Hill (Team Silent, 1999); obra que partía de mecánicas conocidas y patentadas, pero que exploró el miedo de formas nunca vistas en una consola. Su capacidad para estremecer y sacudir permanece intacta.

Silent Hill es un título tan perturbador porque sabe jugar con tu mente. Sabe que el pánico va a cundir si mantiene la tensión, obligándote a pensar que se avecina un susto que nunca llega, en lugar de repartir sobresaltos entre los niveles. Se trata de un ejercicio de terror psicológico tan efectivo que poco importa el envejecimiento de los gráficos o las texturas bailongas de la PSX. De hecho, el Team Silent no solamente fue capaz de coordinar todos los aspectos audiovisuales e interactivos del videojuego para dar forma a una aventura tan aterradora, también utilizó a su favor las limitaciones del hardware y de la época, al igual que sus compañeros coetáneos. Las dificultades de la primera PlayStation para generar escenarios abiertos se camuflaron con una niebla abundante por el día y una oscuridad cerrada durante la noche. El campo de visión restringido desorienta con facilidad y coloca al jugador, desde el inicio, en una posición incómoda e indefensa, clave para cualquier obra de terror.

Con ese miedo en el cuerpo, se afrontan los escenarios cerrados de Silent Hill (la escuela y el hospital, principalmente). Son niveles de puro videojuego: en los que conocemos nuestra meta y tenemos que resolver acertijos, desbloquear accesos y buscar objetos para conseguirla. En Silent Hill, el primer gran obstáculo, la puerta del reloj, sirve de excusa para explorar las diferentes clases y salas del colegio, a través de indicaciones que no caen en la obviedad insultante, pero tampoco nos atascan. De esto ya se encarga el mítico puzle del piano. Una vez el jugador conoce el escenario y se familiariza con él, la pesadilla de Silent Hill lo absorbe: las habitaciones se impregnan de manchas de sangre, construcciones de metal oxidado, cadáveres y monstruos. La tensión da paso a un tono opresivo, que ofrece el suficiente margen para seguir jugando y encontrar la forma de salir de la pesadilla. Las grandes películas de terror del cine apuestan por situarnos en el hogar de los personajes y por otros elementos cotidianos como fuente de sucesos paranormales, que provocan sensaciones muy inquietantes. Silent Hill hace creer al jugador que ha conseguido habituarse al escenario, que está fuera de peligro, para luego deformar la realidad y recuperar una angustia que parecía haber quedado atrás. Después del fatídico episodio en la escuela, el miedo en Silent Hill reside en la amenaza de volver al infierno, a un laberinto sin salida. Es impagable el vuelco en el corazón cuando se descubre el cuarto piso en el hospital o la curiosidad que sentimos por averiguar qué esconde su sótano.

El sonido ocupa un papel clave en el desarrollo. El compositor Akira Yamaoka ofrece uno de los mejores temas principales de los videojuegos, con pistas que acentúan el dramatismo de las escenas más importantes y mucho más: la música es capaz de estresarnos y agobiarnos, de marcar el ritmo opresivo de unos niveles de pesadilla. Pero también se utiliza el silencio, dotando al enclave de Silent Hill de una atmósfera única. Los efectos de sonido de las criaturas son brillantemente perturbadores, al igual que el chirriar de las puertas y los ruidos desconocidos que suceden fuera de campo.

La maestría de Silent Hill reside en su habilidad para coordinar todos sus elementos como no lo había hecho nadie en los videojuegos, mucho menos los survival horror. La ambientación, el diseño artístico, la jugabilidad, el sonido y, por supuesto, la narrativa. Esta vez no se trata de una excusa digna del cine casposo para disparar zombis. Es una historia que trasciende, cargada de sutilezas y de símbolos enigmáticos, contada a través de las mecánicas que ofrece el videojuego, sus herramientas para expresarse. Este es el gran dilema de un medio nacido entre programas informáticos y máquinas arcade: su validez para mostrar emociones e historias, la narrativa como mero complemento o elemento íntegro del juego, el cómo utilizar la jugabilidad para emocionar. El Team Silent fue capaz, en 1999, de resolver todos los traumas, discusiones y divisiones acerca del medio y su capacidad para narrar.

Cuando se analiza la historia de un videojuego, surge el eterno problema de integrar la trama a los sistemas informáticos que componen su parte lúdica. La solución común es contar una película: escenas de vídeo que interrumpen el juego para desarrollar la narración y sus personajes. La interacción se transforma en un trámite ajeno a la historia, cuya razón de ser está restringida a desbloquearla. Hay juegos que, una vez completados, nos obsequian con la posibilidad de ver todas las cinemáticas de forma ininterrumpida y sin necesidad de volver a empuñar el mando. ¿Cuántos de ellos nos permiten conocer todos los eventos de la historia —hasta los menos importantes—, mostrando sin fisuras todo el guion y su mensaje? La respuesta es terrible: una obra interactiva no suele necesitar un receptor activo para ser entendida.

Esto no ocurre en Silen Hill. De hecho, fijarse exclusivamente en sus cinemáticas para entender la historia es un error con el que podemos inferir que se trata de una obra bastante simple: la desaparición de una muchacha y la venganza de un espíritu. Precisamente, la película cae en esa visión, distorsionando por completo la riqueza emocional y narrativa del videojuego. Las escenas de vídeo son solo la punta del iceberg y ni siquiera actúan como un colofón que explique o resalte los puntos más importantes de la narración. Silent Hill se expresa a través de los escenarios que visita el jugador, con sus acciones y con la información que va descubriendo. Los escritos, los recortes de periódico y los objetos no son meros coleccionables, sino que se introducen de forma orgánica en el juego. Incluso los enemigos no son combates gratuitos para introducir mecánicas de acción, cuentan con su respectiva carga simbólica, que nos muestra el atormentado pasado de Alessa, la niña torturada sobre la que gira el misterioso pueblo. Nos enseña también a los compañeros del colegio que la acosaban, criaturas censuradas en la versión europea por su aspecto infantilizado.

Al igual que su terror, la narrativa de Silent Hill también es sutil. El fuerte trasfondo de los personajes requiere de miradas atentas e incluso de revisiones. No son conspiraciones sin fundamento de fanáticos de la saga: los símbolos y las referencias no caen en la pedantería ni resultan demasiado crípticos. Es una historia enigmática que contribuye a la indefensión del jugador, a sentirse vulnerable por enfrentarse a lo desconocido, a sucesos que escapan a su control. El esoterismo bien medido se convierte en una de sus múltiples fuentes de terror, en lugar de una intriga propia de telenovela supeditada a giros argumentales.

Es pretencioso afirmar que lo más importante de un videojuego es su jugabilidad o su historia, centrando el debate en qué elemento debe tener más peso. Son piezas que, unidas, no deberían sentirse diferentes. Definen al juego, nos entretienen, nos emocionan, nos aterrorizan. Los problemas a la hora de introducir la narrativa es una de las cuestiones más interesantes de un medio joven e inexperto como el videojuego. Hace casi 20 años, el Team Silent fue capaz de mostrarnos un camino a seguir, una obra ejemplar e influyente. Pero, ¿cuántos creativos han seguido esa vía o han aprendido acerca de lo que fue Silent Hill? El título de Konami fue precursor de una saga relevante y repleta de seguidores y, sin embargo, puede que el tiempo no lo haya colocado —aún— en el lugar que merece.